2025年11月10日

村社

八坂大神(八坂神社)

やさかおおかみ・やさかだいじん(やさかじんじゃ)

/yasaka-okami:yasaka-taijin(yasaka Shrine)

寿福寺山門の南隣に扇ガ谷の鎮守の八坂大神があります。八坂神社と呼ばれることもあり、古くは相馬天王と言いました。

読み方は「やさかおおかみ」と「やさかだいじん」の両方があるようです。

鎌倉駅からのアクセス

JR鎌倉駅から八坂大神までは、徒歩で600m9分ほどです。

JR鎌倉駅西口に出ます。改札を出てロータリーの先に正面に伸びる道を進みます。

市役所前交差点まで直進、正面に紀ノ国屋を見て、右に曲がります。右に曲がると今大路(今小路または武蔵大路)となります。

途中銭洗い天神への分かれ道がありますが、直進します。

右手に巽神社を見ながらさらに直進します。

左手に鳥居が見えてきます。ここが八坂大神となります。

八坂大神の先は寿福寺となっています。

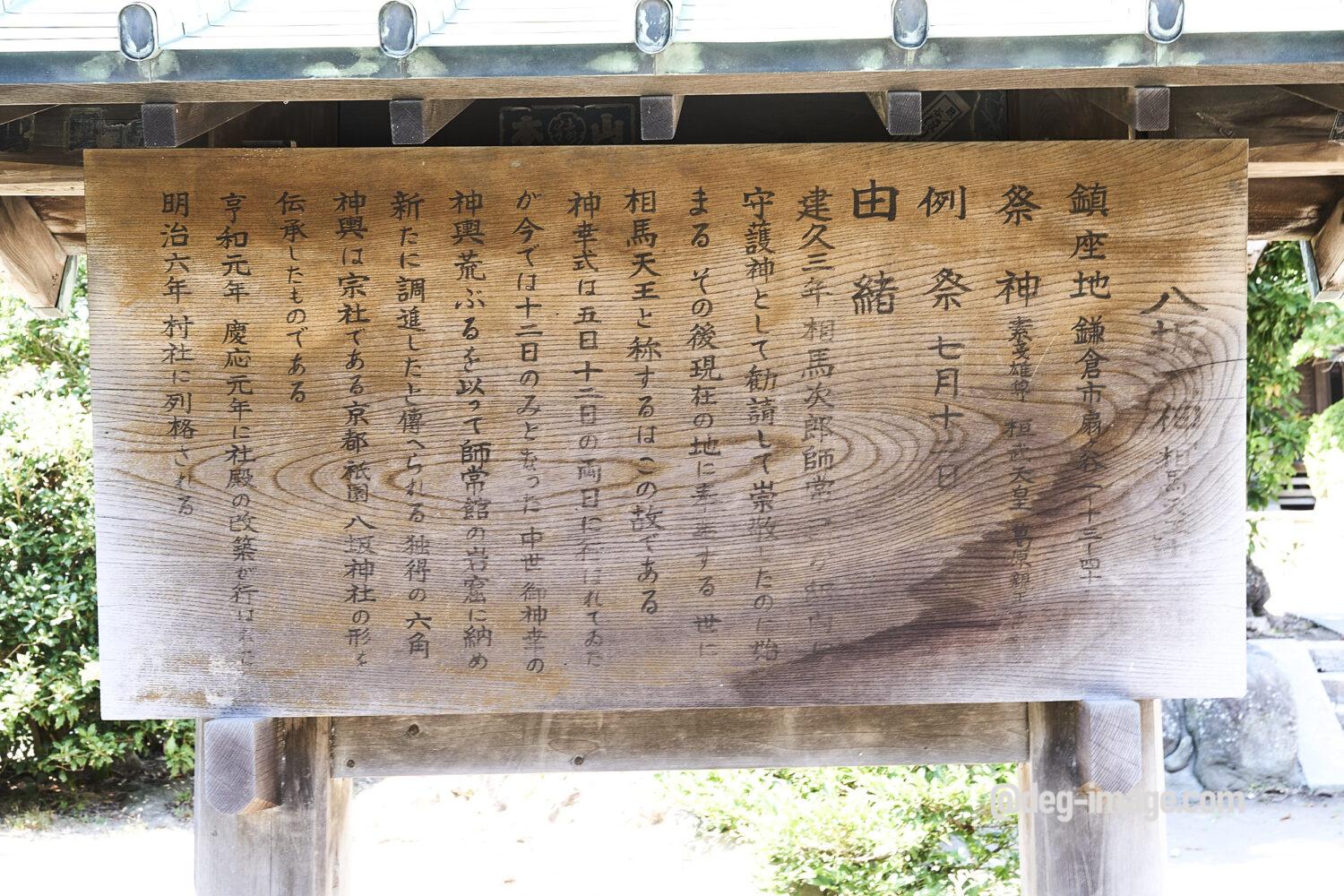

由緒

建久3年(1192年)、源頼朝の重臣であった千葉常胤の子である相馬次郎師常が巽神社の近くにあった自邸の守護神として祇園社から分霊を勧請したのが始まりとされます。

巽神社は八坂大神より南に降りたところに現存する神社で、祇園社は京都東山の八坂神社が総本社です。

当時は牛頭天王を祭神としていたため、相馬氏と掛け合わせて相馬天王という別名もあります。

その後、浄光明寺の裏にある相馬次郎師常の墓である岩窟に遷され、さらに現在の寿福寺本堂脇を経て、現在の場所に遷りました。

明治2年(1869年)の神仏分離によって、仏教の神であった牛頭天王を祭神から外し、素戔雄尊に祭神を変更、勧請した祇園社も八坂神社に改称したため、相馬天王の名も八坂大神に改称しました。

明治6年(1873年)には村社に列格されました。

昭和45年(1970年)、八坂大神の末社であった銭洗弁財天宇賀福神社が独立しています。

拝殿

境内の案内によると享和元年、慶應元年に社殿の改築が行われたとのことです。

境内社

なお、八坂大神には社務所はなく諏訪神社(横須賀市)の兼務社となっています。

住所 鎌倉市扇ガ谷1-13-45

JR鎌倉駅から徒歩9分

電話番号 046-822-0208(本務社 横須賀市:諏訪神社)

拝観料/入館料 志納

開門・閉門時間 閉門時間はなし

御朱印 なし