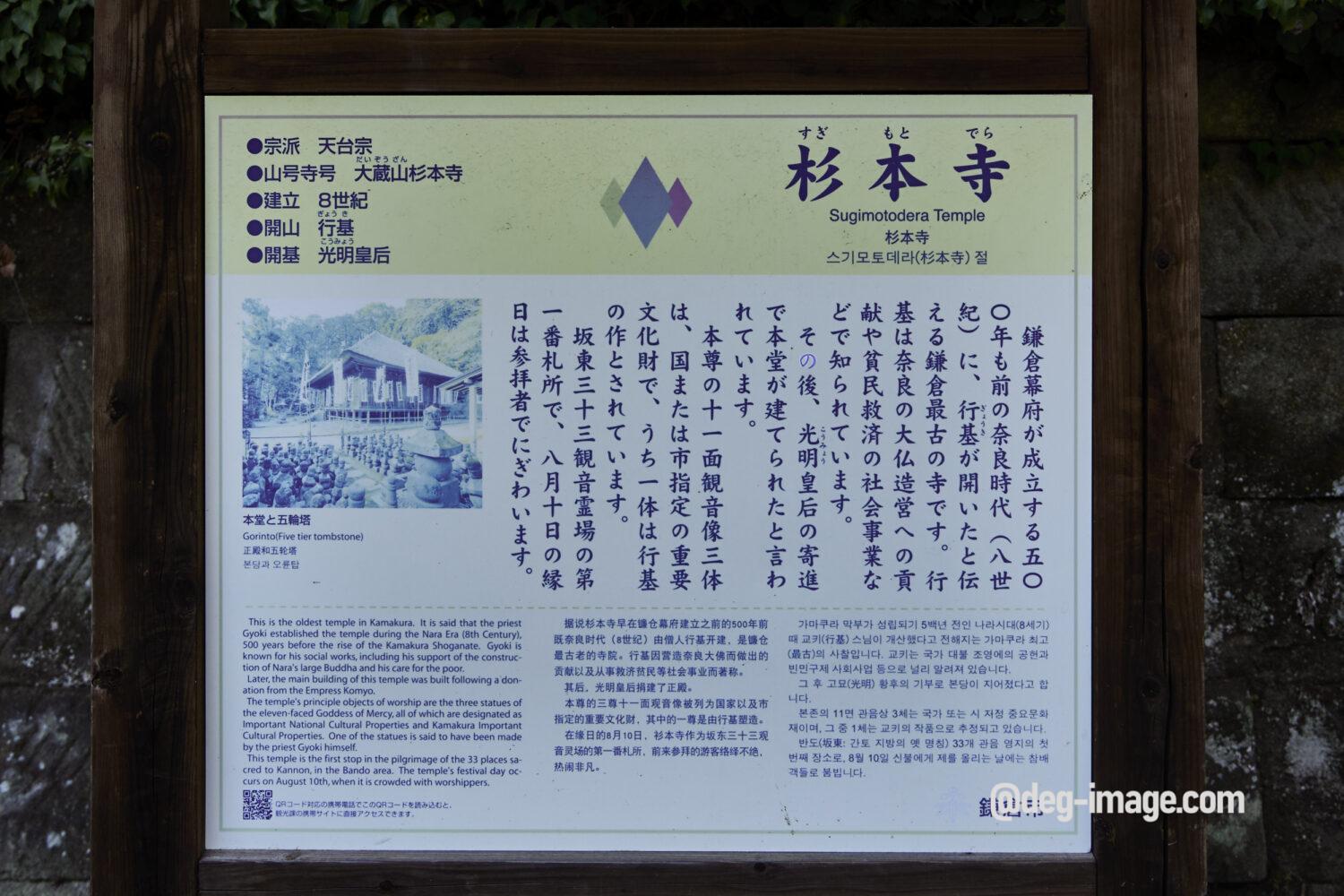

大蔵山(だいぞうざん) 杉本寺観音院

天台宗

すぎもとでら /Sugimotodera : SugimotoTemple

杉本寺は鎌倉市二階堂にあり、鎌倉では最古の寺と言われています。金沢街道に面した寺標の先には石段の両側にたなびくのぼり旗、山門の先の苔むした石段が目を引き、茅葺きの本堂は上がって御本尊に間近にお参りできます。

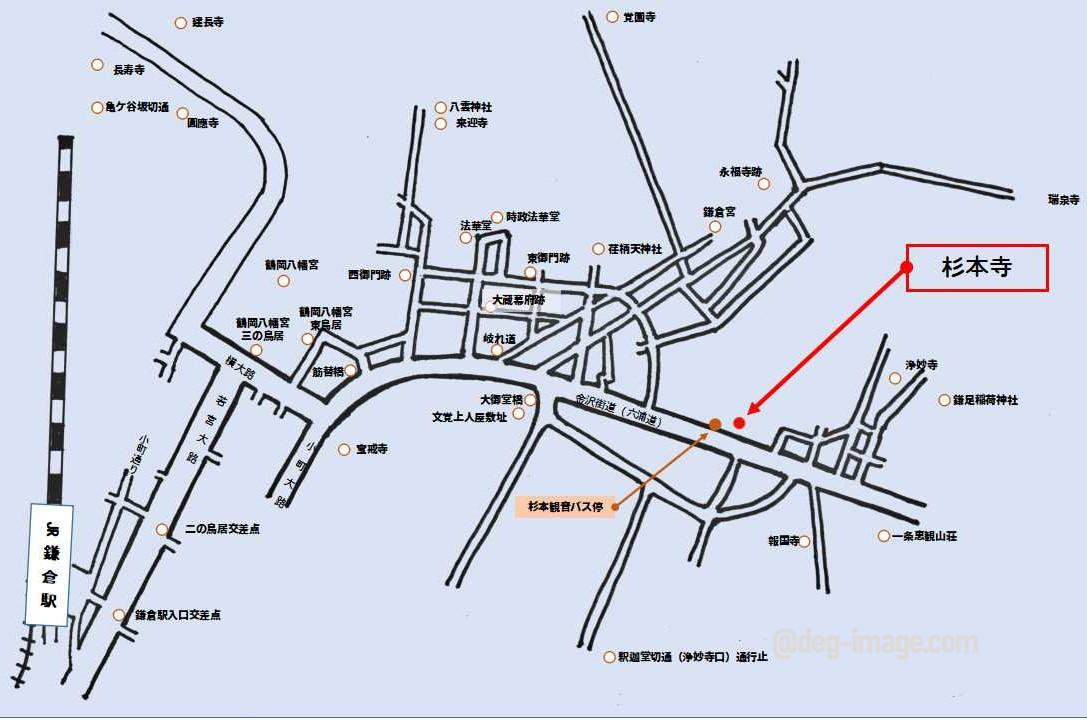

鎌倉駅からのアクセス

鎌倉駅から金沢八景方面(鎌倉霊園正面前太刀洗・金沢八景行き/ハイランド行き)バスに乗って、杉本観音バス停で下車、バス進行方向に少し進むと左手に杉本寺があります。

由緒

杉本寺は、平安時代の天平3年(731年)に創建されたと伝わります。天平3年(731年)に東国を旅していた行基(ぎょうぎ)が大蔵山から当時の鎌倉の街を眺め、観音様を祀るのにふさわしいとして、自ら彫った十一面観音を安置しました。古代の鎌倉は海が深く入り込んでいたと考えられていますが、平安時代には陸地化が進み農地が集積して生活圏を形成していたと思われます。

天平6年(734年)に夢枕に現れた観音菩薩から東国に中央の力を行き渡らせるようにと告げられた光明皇后が、右大臣藤原房前と行基に財を寄付して本堂を建立させます。

行基のほか、仁寿元年(851年)に円仁、寛和2年(986年)源信の三人による十一面観音菩薩が御本尊として本堂奥に安置されています。円仁は杉本寺の中興開山したとも伝わります。

文治5年(1189年)に火災が起きましたが、別当が本尊三体を持ち出し消失を逃れたといいます。寺伝ではこのとき、本尊三体が自ら杉の木の下に避難したことから杉の本観音と呼ばれるようになったと伝えます。

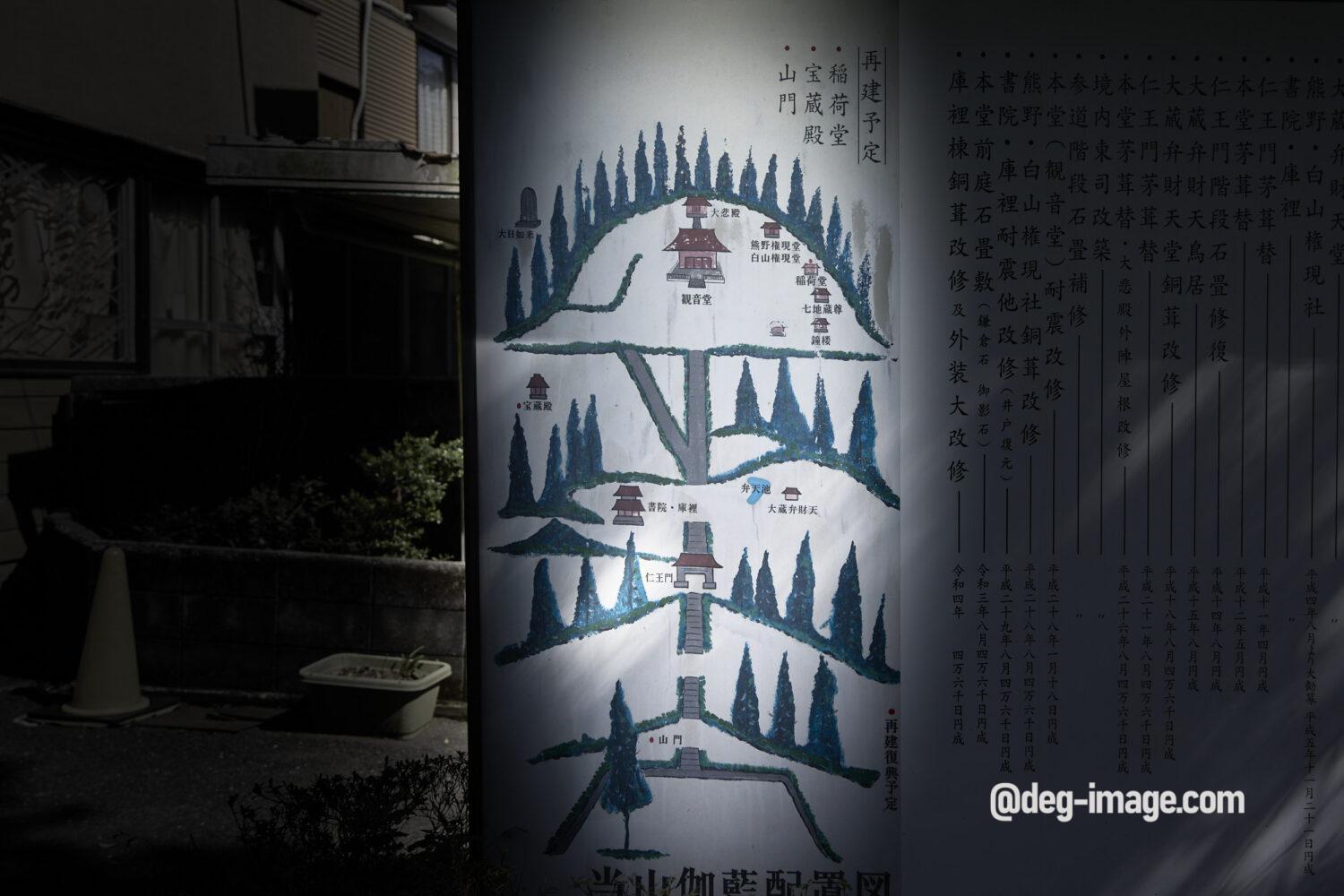

境内の見どころ

金沢街道に面した山門から石段が伸び、受付を通り中段に仁王門と大蔵弁財天があります。中断の平場からは正面の苔の石段を眺めつつ左側の石段で上段の平場に上がり、観音堂(本堂)や権現堂にお参りできます。観音堂に向かって左手には更に上に登る石段がありますが、現在は行き止まりになっています。石段の途中で鎌倉市街を一望し、富士山まで望むことができます。

仁王門

金沢街道に面した石段を登ると中ほどに仁王門が建っています。左右に仁王像が置かれ山門を守ります。仁王像は運慶作と伝えられています。

苔の石段

大蔵弁財天のある場所から先の石段は苔の石段となっています。古くから参拝者が登ったためすり減り危険なため現在は通行禁止となっており、苔むした石段を見ることができます。 参拝者は苔に石段の左手に回り込み本堂に向かいます。

観音堂(本堂)

観音堂(本堂)は江戸時代に建立された寄棟造りで茅葺きの屋根が特徴的です。

お堂の周りは白いのぼり旗で囲まれています。本堂に上がり、堂内の多数の仏像にお参りできます。

大蔵弁財天

石段の右手には大蔵弁財天があります。

鐘楼

本堂の向かい側には鐘楼があります。

権現堂

観音堂の右手奥に熊野大権現と白山大権現を祀る社があります。

五輪塔群と七地蔵尊

権現堂の手前にはたくさんの五輪塔が置かれています。これは南北朝時代の戦の供養塔と言われています。

五輪塔群の横には地蔵尊が並んでいます。杉本寺山門にある案内では七地蔵尊となっており、地蔵尊が七体並んでいます。一番右にある大きくて風化の激しい石仏は三浦義明の長男杉本義宗の守り本尊として伝わるものです。

眺望

観音堂に向かって左手を進むと更に上に向かう石段があります。現在はこの石段を登っても行き止まりになっているだけです。この石段の途中に眺望がひらけるポイントがあり、二階堂、浄明寺の町並みや富士山を望むことができます。

季節の花

季節によって様々な草木が楽しめます。

春:さくら、シャガ、菖蒲、ツバキ 夏:ホタルブクロ 紫陽花 秋:酔芙蓉 紅葉 彼岸花 冬:山茶花 梅 水仙 など

住所 鎌倉市二階堂903

JR鎌倉駅東口徒歩25分

JR鎌倉駅東口よりバス

「杉本観音」下車徒歩1分(京浜急行バス 鎌23、24、36系統)バス乗車含めて10~15分

電話番号 0467-22-3463

拝観料/入館料 大人(中学生以上):300円 中学生200円 小学生:100円

開門・閉門時間 9:00~16:00(15:45受付終了)